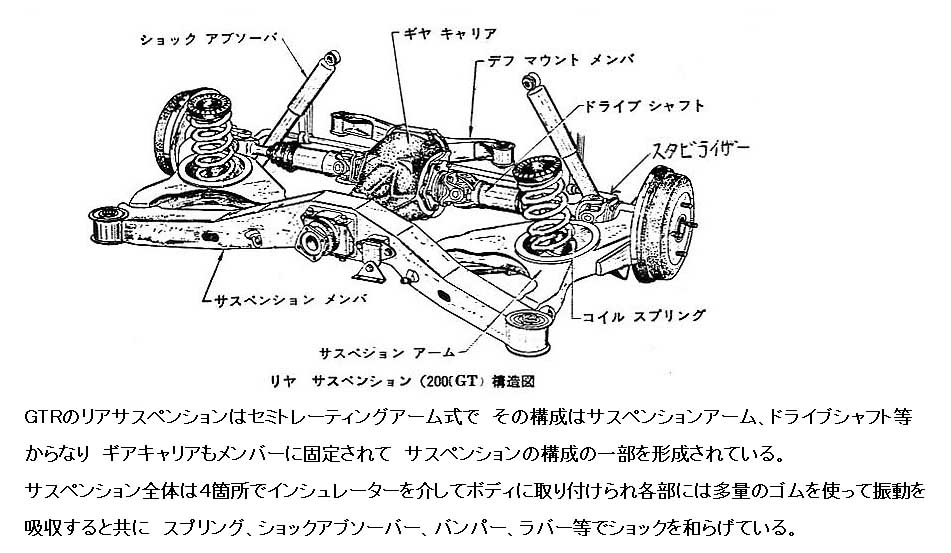

PGC10Rの初期型レース用車両を走らせた結果 洗い出された問題点のひとつとして

当時の雑誌による投稿記事の中で 「リアのキャンバー変化」の指摘があった。

青地康雄さんの著書「初代スカイラインGTR 戦闘力向上の軌跡」には

この点についての指摘・記述はひとつも無い。

レーシングパーツ(日産自動車スポーツ相談室)などでも対策品も無い。

と言う事は テストで使われたスプリングが柔らかく 沈み込みが大きかったと思われる。

よくある「車高短」時に出る現象だ。

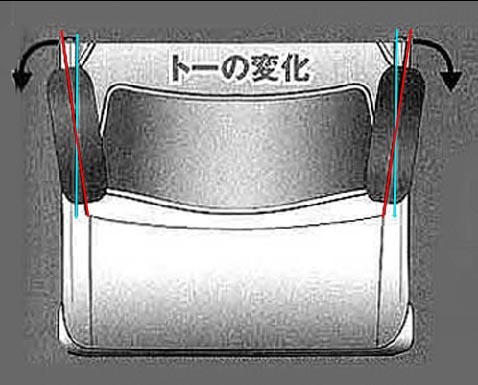

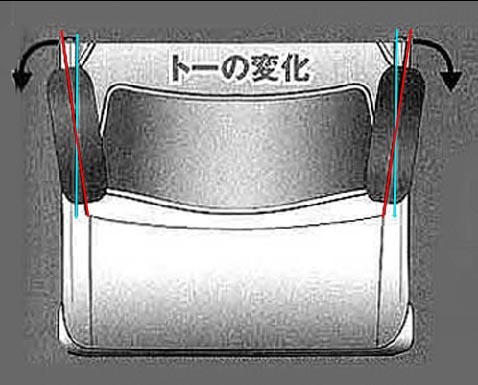

セミトレーディングでは車高を極端に下げた場合キャンバーはネガティブ方向へと大きく変化し、

ハの字になる。それと同時にトーはタイヤの前側が開くカタチのトーアウトに変化する。

ノーマルではその調整は出来ない。

トーアウトによる影響は前輪の場合 直にステアリングに伝わりやすいが

リアでもタイヤの偏磨耗をはじめ クルマのふらつきなど直進安定性に大きく影響を与える。

=セミトレのサスペンションで車高を下げた場合 アライメントの変化とその影響=

車高を大幅に下げるとキャンバーが大きくネガティブ方向に付いた事でハの字になる。

レースのセッティングでもコーナリング性能を上げる為にある程度ネガティブ方向にセットする場合もある。

しかし極端なネガキャンはタイヤの片減りや ハンドルが取られやすくなるなど直進安定性の低下

ふらつきの原因となる。また直進時のタイヤの接地面も少なくなる。

PGC10Rの初期型レース用車両を走らせた結果 洗い出された問題点のひとつとして

当時の雑誌による投稿記事の中で 「リアのキャンバー変化」の指摘があった。

青地康雄さんの著書「初代スカイラインGTR 戦闘力向上の軌跡」には

この点についての指摘・記述はひとつも無い。

レーシングパーツ(日産自動車スポーツ相談室)などでも対策品も無い。

と言う事は テストで使われたスプリングが柔らかく 沈み込みが大きかったと思われる。

よくある「車高短」時に出る現象だ。

セミトレーディングでは車高を極端に下げた場合キャンバーはネガティブ方向へと大きく変化し、

ハの字になる。それと同時にトーはタイヤの前側が開くカタチのトーアウトに変化する。

ノーマルではその調整は出来ない。

トーアウトによる影響は前輪の場合 直にステアリングに伝わりやすいが

リアでもタイヤの偏磨耗をはじめ クルマのふらつきなど直進安定性に大きく影響を与える。

=セミトレのサスペンションで車高を下げた場合 アライメントの変化とその影響=

車高を大幅に下げるとキャンバーが大きくネガティブ方向に付いた事でハの字になる。

レースのセッティングでもコーナリング性能を上げる為にある程度ネガティブ方向にセットする場合もある。

しかし極端なネガキャンはタイヤの片減りや ハンドルが取られやすくなるなど直進安定性の低下

ふらつきの原因となる。また直進時のタイヤの接地面も少なくなる。

.jpg)

.jpg)

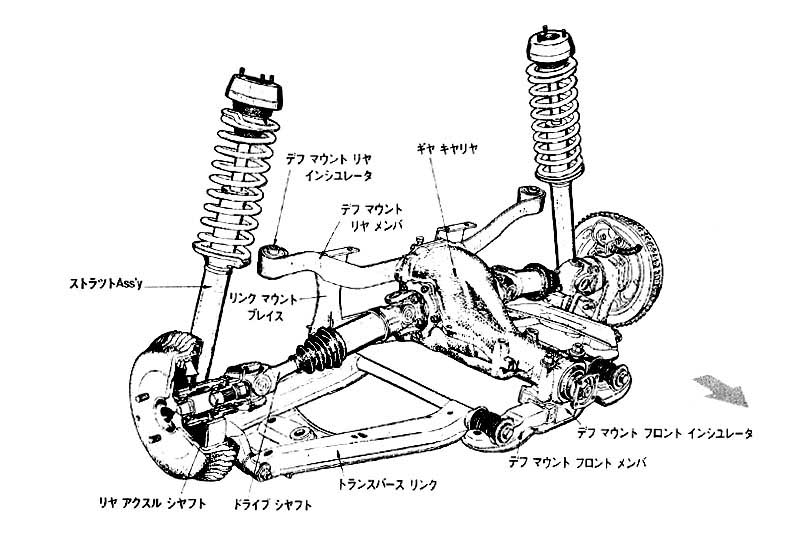

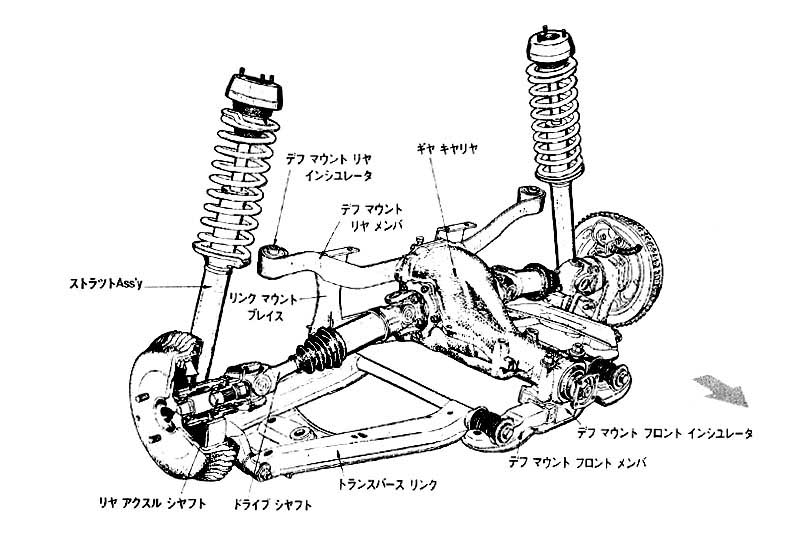

フェアレディZ S30Zのリアサスペンション

フェアレディZ S30Zのリアサスペンション

.jpg) S30Zのリアサスペンションは日産の特許を取得している。

S30Zのサスであればトゥ変化は無い。

設計企画の時期については定かでないが

スカイラインGC10型発売:1968 10月

S30Z発売:1969 10月 とスカイラインの方が早いのと 開発部署が異なっている事で

それぞれ独立した構造となった。

S30Zのリアサスペンションは日産の特許を取得している。

S30Zのサスであればトゥ変化は無い。

設計企画の時期については定かでないが

スカイラインGC10型発売:1968 10月

S30Z発売:1969 10月 とスカイラインの方が早いのと 開発部署が異なっている事で

それぞれ独立した構造となった。

メーカーとしては車高短にする事は想定外なので 通常はココまでのトゥ変化がある事は知っていても

対応外だったと思う。

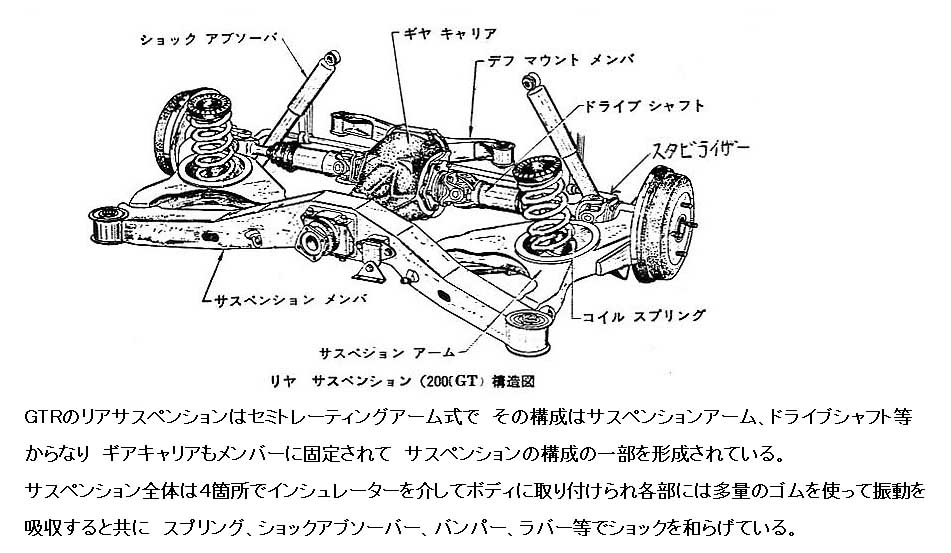

スカイラインGC10型から110型もセミトレーディングアーム形式を採用しているが

.jpg)

KPGC110のリアサスペンション構造

.jpg)

.jpg)

.jpg)

この画像を見てもリアサスは結構柔らかい印象を受ける。

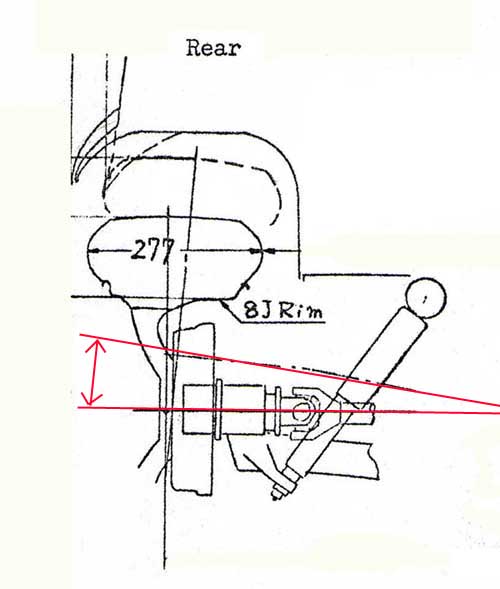

=素朴な疑問=

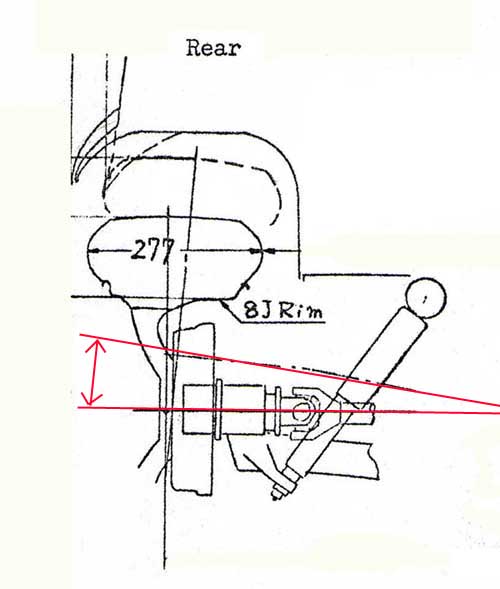

スカイラインのアームの取り付け部分に何故角度を付けたのだろうか。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

このようなコーナリングに対して リア外側サスが沈む、逆に対角のフロント内側サスが浮くようになる。

この角度を想定して リアストロークする適正角度で路面に対して変化が少なく食い付き易く設定していると思われる。

元の話に戻るが 当初「リアのキャンバー変化」が指摘されたが バネレートを改善するだけで

実質問題無いと判断されたと思う。

ワークスGTRの「置き撮り」画像でセットアップを見てみよう。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg) ワークスは一環して リアホイルの外面から言うと ややでもハの字でも無く すべて垂直

これは↓

ワークスは一環して リアホイルの外面から言うと ややでもハの字でも無く すべて垂直

これは↓

デフから出ているドライブシャフト軸が水平の位置が同様のようになる。

車検で定められた最低地上高9.5cmは丁度クリア出来る。

後ろから見て車体からマフラーがぶら下がっている光景は 実に不細工、オーナーの品性を疑われる。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

私自身も唯一パーツで売られている「リアキャンバー調整ブッシュ」を用意した。

.jpg)

01.jpg) このキットは よくよく考えると「車高短」仕様に必要なパーツだと分かったので取り付けは止めた。

このキットは よくよく考えると「車高短」仕様に必要なパーツだと分かったので取り付けは止めた。

このようなモノにこそ必要なパーツと分かった。

結局 一時的に(常はΧ)リアが水平位置より沈んだとしても走行には影響ナシとワークスドライバーは判断したと見た。

なのでパーツとしても対策パーツは用意されなかった。

.jpg)

KPGC10R後期になるとこのようなシチュエーションでもリアは沈み込みが抑えられており

バネレートの改善が見られる。

=END=

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

01.jpg)

.jpg)